“Ad far bella la faza”: bellezza nei secoli tra leggi e antichi rimedi “stregati”

“Recipe litragizio d’argento e tritalo bene et cocilo cum l’aceto

et lassalo tanto bolire che se consume la terza parte…”.

E’ solo uno dei tanti rimedi di bellezza estratti dagli antichi ricettari manoscritti dedicati a come “far bele le done, le man el volto”.

Nel corso delle indagini che ho personalmente condotto in tutta l’Europa per la redazione dei miei libri di storia dedicati al passato e in particolare alle donne accusate di stregoneria, ho potuto riscontrare all’interno degli atti risalenti al Medioevo e al Rinascimento una serie di rimedi di bellezza.

Precisamente riferendomi al Triveneto ho selezionato per il testo “Streghe, herbere e madonne del Veneto. Processi, erboristeria e magia (Intermedia Edizioni, 2022) una lunga serie di ricette di carattere popolare (ma vidimate persino dai notai) al limite tra magia e salute.

Questa introduzione ci accompagna in un breve viaggio nel corso del tempo, alle leggi che furono emanate per regolamentare l’estetica e ai sacrifici, non proprio salutari, che le persone erano disposte a fare.

Leggi e canoni estetici

Sapete ormai che, per deformazione professionale, sono portata a indagare e, soprattutto, a rintracciare iconografie, statue, manoscritti ecc. a sostegno delle tesi e delle ricerche che espongo nei miei lavori.

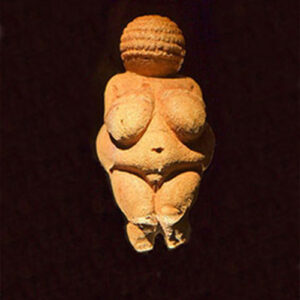

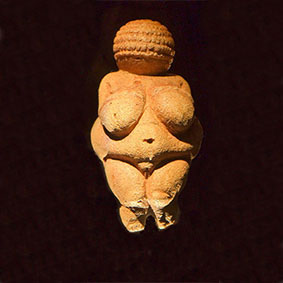

Impossibile non partire dalle curve della Venere di Willendorf come estremo esempio dell’idea di una donna riconducibili, secondo il mondo accademico, al suo ruolo di dispensatrice di fertilità.

Si tratta di una piccola scultura risalente a circa 3.000 anni fa, attualmente conservata all’interno del Naturhistorisches Museum di Vienna, la quale fa bello sfoggio di sé nei suoi 11 centimetri ricavati dalla pietra: il corpo femminile cattura l’attenzione con le sue rotondità. Natiche e fianchi sono accentuati, le cosce ben tornite e sinuose, richiamano le tante “Veneri” del paleolitico ricollegabili alla maternità. La foto ci mostra chiaramente come il canone estetico dell’epoca fosse distante dall’attuale. Il modello femminile resta ancora morbido con l’avanzare dei secoli, conducendoci al momento della conquista ad opera dei Romani, della Grecia, nel 146 a.C. In questo periodo i gusti ellenici condizionano anche gli invasori: l’incarnato delle donne in particolare diventa chiaro ma vivace, mantenendo curve addolcite.

Molte le evidenze che confermano l’uso di prodotti di bellezza fin dall’antichità, come rossetti e ombretti: dagli scavi non è raro che emergano oggetti di osso, sepolti con le salme, insieme ad altri di legno o avorio. Si trattava di strumenti necessari a stendere l’eye-liner o colorare la pelle dopo averli intinti in olio o acqua.

Oggi sappiamo che alla base di questi colori c’erano anche elementi non proprio salutari: il kohl con cui si coloravano gli occhi gli antichi Egizi si otteneva macinando la stibnite (un minerale solfuro) o la galena (solfuro di piombo) con un mortaio e un pestello. Ancora, fuliggine o polvere di antimonio.

Così come i minerali all’interno del rossetto di Jiroft, impiegato già 2.000 anni fa come tintura per le labbra di colore vermiglio.

Furono le matronae romane a eccedere, costringendo il legislatore ad intervenire regolamentando il lusso e emanando la Lex Oppia del 215 a.C. (tra le altre) oltre che norme suntuarie. In tal modo intendeva controllare anche l’abuso di gioielli, vezzi e abiti preziosi.

Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (150-220 d.C.) tentò di disporre in materia di consuetudini estetiche ritenendole eccessive: nel “De virginibus velandis” e nel “De cultu feminarum”, le condannò come peccaminose. In quest’ultimo testo l’autore spiega il motivo per cui una donna di religione cristiana doveva evitare di indossare trucchi e gioielli e con il libro secondo del “De cultu feminrum” si proclama amico e “avvocato nella causa della vostra salvezza” esortando le stesse donne a dedicarsi alla pudicizia e castità, piuttosto che alla bellezza.

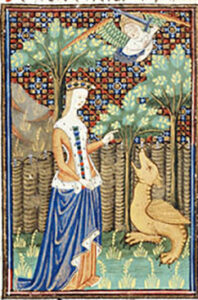

Con l’avvento del Medioevo le norme suntuarie diventano più rigorose e il canone estetico della donna ideale cambia: la fanciulla deve essere esile e composta. Infatti i manoscritti e le iconografie, così come le miniature sono ricche di creature dai seni minuscoli, appena accennati, gambe allungate; i capelli sono sempre più biondi, le labbra piccole.

Anche la carnagione deve ricondurre alla purezza: l’incarnato è candido, tanto più se la sua funzione è quella di divenire tratto distintivo del ceto sociale di appartenenza. I nobili si caratterizzavano infatti per la pelle bianca, restando estranei all’abbronzatura tipica di chi invece lavorava nei campi.

Il Rinascimento cambia le regole, lasciandoci in eredità statue e dipinti bellissimi caratterizzati da forme generose: superata l’ammirazione del corpo adolescenziale, connotato da addomi stretti, ritorna il modello di bellezza appartenuto alle antiche divinità. Seni abbondanti e ventre pronunciato animano i dipinti di Tiziano, come la tela raffigurante “Venere allo specchio” (1555). Anche la più celebre “Nascita di Venere” del Botticelli, Artemisia Gentileschi e altre fonti iconografiche coeve evidenziano questo dato: la donna assume sembianze più mature, facendosi più vitale. Resta lattiginoso l’incarnato ma gli occhi e talvolta i capelli diventano scuri.

Rimedi di bellezza pericolosi

Per ottenere uno sguardo languido capace di attrarre il maggior numero di clienti le donne erano disposte ad usare un vegetale: la belladonna.

Pianta velenosa se assunta in dosi eccessive, l’ho rintracciata spesso nei processi per stregoneria praticata attraverso l’abile “arte della seduzione”, citando i manoscritti.

L’atropina contenuta nelle solanacee ha la capacità di dilatare le pupille, ma provoca allucinazioni visive e altre conseguenze molto gravi.

Tra gli altri prodotti naturali richiestissimi compariva l’ortica per schiarire la pelle:

“A far bene le man el volto. Toli foie e radici de ortiga e falle ben bollire in aqua e cum quella lavate le man el volto e doventerano belle bianche”.

Tra le donne più importanti della storia e note per la loro pelle bianca la regina Elisabetta I d’Inghilterra appare in tutto il suo pallore probabilmente in virtù delle polveri cosmetiche usate per ottenere un volto quasi di porcellana. Era possibile raggiungere questo incarnato da esporre durante gli eventi pubblici più autorevoli con molta probabilità grazie al bianco di piombo, chiamato biacca, composto da metalli tossici.

Dunque la storia ci racconta il costante mutamento dei canoni estetici, come abbiamo visto, arrivando ai vitini cinti nei corsetti strettissimi propri del Settecento e l’Ottocento, fino alle pin – up del mondo del cinema. Come non ricordare “La Dolce Vita” con l’esplosiva Anita Ekberg o il mambo scatenato interpretato dalla sinuosa Sohia Loren nel film “Pane amore e…” diretto da Dino Risi nel 1955. Invito i lettori e le lettrici a riflettere quindi: cambieranno mai i rischi che le persone sono disposte a correre in virtù del raggiungimento dei canoni di bellezza attuali? Oppure, al pari delle antiche ricette scoperte durante le mie indagini, rimarremo disposti a usare prodotti velenosi per aver “la faza colorita et bella come una rosa”?

MONIA MONTECHIARINI

Giurista e scrittrice, esperta di diritto da trenta anni ricostruisce i veri processi contro le streghe e altre “criminali”, indagando in tutta l’Europa. Relatrice in importanti rassegne come il “Festival del Medioevo”, redige progetti europei collaborando con i principali enti ed organizza convegni anche col patrocinio del MIBACT e UE. Cura diversi saggi di successo sulle Streghe del Friuli, Roma, Veneto, per la Intermedia Edizioni oltre agli altri “Streghe di Scozia” e “Stregoneria: Crimine Femminile” (ed. Penne&Papiri). Il suo ultimo saggio “La strega del Novecento. Storie vere di donne coraggiose” appena pubblicato conferma la sua competenza, rispetto e passione.

Immagini

1- Copertina libro Monia Montechiarini

2- Terracotta raffigurante una donna etrusca

3- Venere di Willendorf

4- Eve from BL Royal 16 G V, f. 5 – Public domain medieval manuscript

5- Giorgione, Venere dormiente, (1507-1510)

6- Sophia Loren, in una scena del film di Pane, amore e..., del 1955

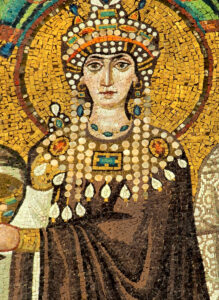

7- Imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, (547 circa), mosaici san

Indice

- Redazionale Il testo della redazione vuole essere un invito ad una...

- Una Venere affascinante e intelligente… Drusilla rappresenta una straordinaria forma di bellezza, fatta di intelligenza,...

- Bellezza da pensare Da sempre la bellezza è in fondo la meta di...

- La bellezza salverà il mondo La vita non finisce con la perdita della vista. Si...

- Spesso il bene di vivere ho incontrato La scrittura è strumento di comunicazione ma può essere anche...

- Parlare di bellezza Il concetto di bellezza racchiude in sé un numero infinito...

- La bellezza di un abbraccio Ci troviamo in un’epoca in cui abbracciare, accarezzare, dire “ti...

- Una clessidra capovolta Il dolore è una sensazione che accomuna tutti gli esseri...

- io e Krill Incominciò 3 anni fa, un momento buio della mia vita...

- La bellezza nel regno animale La bellezza, nel regno animale, si manifesta in modi straordinariamente...

- Davanti alla bellezza dell’arte Molti sono i modi con i quali ci confrontiamo con...

- Banana…lizzare l’arte Un discorso sulla bellezza si può fare anche per sottrazione,...

- Ceramiche Galvani Anche la ceramica pordenonese vive momenti di splendore toccando punte...

- La bellezza rinnegata L'ambiente naturale ha una sua bellezza che spesso alteriamo e...

- Aria di casa La bellezza degli interni ha un suo fascino. La trasformazione...

- La bellezza dei libri Questa volta vorrei lasciar parlare direttamente i risvolti di copertina,...

- Blognotes 18 Mar/Apr 2025 Il tema del numero è BELLEZZA...