Le ceramiche industriali, prodotte in serie per uso domestico o ornamentale, sono fedeli testimoni dell’evoluzione dell’arte, della tecnica e del mercato se basate su un progetto artistico riconoscibile.

La Ceramica Galvani, sorta nel 1811, è un apice della storia economica e artistica di Pordenone. Si affermò sul mercato nazionale e internazionale grazie alla capacità di coinvolgere artisti di fama per rilanciare la produzione con idee e progetti. Già a fine Ottocento e, in particolare tra il 1930 e il 1942, il periodo più fecondo.

Nel 1920 la manifattura è una delle più importanti in Italia per quantità e qualità della produzione, con un florido mercato estero. La decorazione, dominata dal trionfo del floreale, a grandi fiori policromi, è ancora “rustica”, di stampo popolare. I decori “alla rosa” e con “il gallo” ne sono il simbolo. La fabbrica manca però di una propria originalità formale. La presenza di artisti anche illustri, come Gino Rossi e Giacomo Balla, non incide sul futuro immediato.

Stava crescendo con prepotenza l’interesse per le arti decorative, sintesi tra esigenze estetiche e dell’industria, grazie alle esperienze dell’art déco, del funzionalismo e all’onda d’urto delle avanguardie. Nella decorazione e nell’arredamento moderno si afferma e si diffonde, grazie alle riviste “Domus” e “La Casa bella”, un nuovo gusto che non si riconosce più nella produzione “rustica” e nelle nostalgie del passato. Gli esempi per la ceramica sono Richard Ginori e Società Ceramica Italiana di Laveno, dirette l’una da Gio Ponti e l’altra da Guido Andlovitz, cui collaborano artisti e grafici per distinguere la produzione seriale e creare prodotti artistici in serie limitata.

Il rinnovamento della tradizione, per valorizzare il lavoro italiano e limitare la concorrenza straniera, è in sintonia con la politica del regime che vuole affermare l’identità della nazione e rilanciarla economicamente. Botteghe artigiane e industrie si confrontano alle Mostre Internazionali d’Arte Decorativa di Monza. La Galvani partecipa alle prime tre edizioni con ceramiche fiorite, simbolo ormai della tradizione regionale. La critica si abbatte impietosa sui servizi da tavola, di forme ancora ottocentesche, decorati con stilizzazioni floreali, dal vago sapore art déco, del pittore Eugenio Polesello. Nella rivista Emporium si legge “l’infatuazione del contadinesco guasta anche le ceramiche del Galvani di Pordenone […] troppo rustiche per essere raffinate e troppo raffinate per conservare l’ingenuità rusticana”. La manifattura non ha un progetto ed evita il confronto con il nuovo senso estetico.

La lacuna che la separa da Richard Ginori e Società Ceramica Italiana è colmata rapidamente. La strategia per conquistare il mercato è affiancare alla tradizionale e più costosa decorazione a pennello quella all’aerografo (strumento che applica le vernici nebulizzandole ad aria compressa) e istituire una sezione plastica (soprammobili e bassorilievi da parete) accanto ai complementi d’arredamento (vasi, scatole, basi di lampada).

Decisiva la collaborazione esterna, dal 1929 al 1931, con il pittore e cartellonista udinese Leo Leoncini. Ha ben chiaro il ruolo delle arti decorative come campo sperimentale. Progetta forme eleganti e decorazioni percorse da una giocosa ironia.

Leo Leoncini, piatto da parete, 1030 ca. Sintesi del rinnovamento. le rose sull’ala, ridotte a macchie di colore, indicano la necessità di abbandonare il rustico. Il gallo dinamico impegnato in una ricerca spasmodica, simboleggia le tensioni in atto nelle arti figurative.

Lo stile è tipicamente art déco, in rapida evoluzione verso il gusto Novecento (“precisa e decisa la forma, deciso il colore”). Contribuisce a stilizzare la decorazione floreale tipica della fabbrica, che mai abbandonerà i clienti amanti della tradizione, superando il dialettale con geometrismi e semplificazioni arcaizzanti.

Il vero protagonista è il veneziano Angelo Simonetto. Pittore, scultore e ceramista provetto, assunto nel 1930. Si dedica completamente all’arte applicata, elaborando un’enorme quantità di forme e decori per la produzione in grande e piccola serie. Il gusto, moderno, conserva il retroterra culturale, classico e popolare, tipicamente veneto. La varietà inventiva e la qualità esecutiva sono degne dei migliori direttori artistici dell’epoca. Darà vita, lungo gli anni Trenta, a personaggi legati alla ruralità, a paesaggi con nuvolette geometriche, a signorine “grandi firme”, a motivi propri del 900 italiano attingendo allo sport (vele, tuffatrici, aerei) e ad animali anche esotici, in omaggio alle politiche coloniali del regime o per i servizi dedicati all’infanzia. Messaggi diretti e immediati, tratti

dall’attualità e dal comune immaginario.

Angelo Simonetto, quattro piatti da parete, 1932 ca. Primavera, Estate, Autunno, Inverno, stilizzate con figure femminili, impegnate in attività agresti, tipiche della tradizione popolare veneta e friulana. Un tema caro alla ceramica popolare veneta proposto secondo i canoni dello stile Novecento.

Il floreale di Leo Leoncini e Angelo Simonetto

Angelo Simonetto. Vaso ovoidale, 1940 ca. Un trionfo di corolle, possibile solo per l’abilità dei decoratori. La versione con smalti pastello fu esposta nel 1942 alla Biennale di Venezia

Il Decoro 900 all’aerografo di Angelo Simonetto

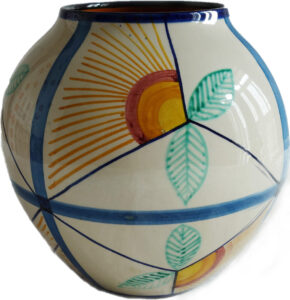

Angelo Simonetto. Vaso “arcobaleno”, esposto nel 1930 alla Quarta Triennale di Monza. La Fondazione “Augusto Richard “ne acquistò un esemplare, ora custodito dal Museo d’Arti Applicate di Milano..

Calotta da parete “Paesaggio”, Scatola con ritratti sintetico dell’attrice Veronica Lake, Calotta da parete “Ondina”, 1935 ca.

Leo Leoncini e Angelo Simonetto, formati all’Accademia di Belle Arti di Venezia lavorano in piena sinergia. La Galvani espone le loro opere alla IV Triennale di Monza del 1930, con immediato successo.

Inventiva e perfezione esecutiva delle terraglie decorate all’aerografo decretano il successo, nazionale e internazionale, della Galvani. La fabbrica, superato il provincialismo, diventa riferimento e termine di paragone anche per le altre manifatture italiane. Negli anni trenta alla Galvani collaborano artisti importanti sulla scena nazionale della ceramica.

Vaso elissoidale, 1935 ca. Farfalla Verde in volo e bande sfumatr che simulano il fascio luminoso di un proiettore cinematografico, rendendo dinamico il volo della farfalla. Fondo per servizio da bimbo, 1938 ca. Galletto dall’aria interrogativa.

Nel 1930 il “pittore volante” Anselmo Bucci, artista d’avanguardia e di militanza futurista, esegue a Pordenone, su commissione della compagnia “Navigazione Libera Triestina”, piatti e vassoi decorati con animali fantastici, dai colori crudi e decisi. Un decoro di stampo popolaresco, innovativo e dirompente rispetto ai lavori di Ponti e Andlovitz. Alcuni esemplari sono conservati al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.

Nel 1930 il “pittore volante” Anselmo Bucci, artista d’avanguardia e di militanza futurista, esegue a Pordenone, su commissione della compagnia “Navigazione Libera Triestina”, piatti e vassoi decorati con animali fantastici, dai colori crudi e decisi. Un decoro di stampo popolaresco, innovativo e dirompente rispetto ai lavori di Ponti e Andlovitz. Alcuni esemplari sono conservati al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.

Lo scultore Roberto Rosati (Roma, 1889 – Roma, 1949), allievo di Duilio Cambellotti, collabora con la fabbrica tra il 1936 e il 1937, mentre dirige la Scuola d’Arte Ceramica di Nove. Crea una piccola scultura di “gallo cantante”, in monocromia e in policromia. Un esemplare è custodito al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.

Il pittore pordenonese Armando Pizzinato (Maniago, 1910 – Venezia 2004), è assunto nel 1935 come collaboratore progettista. Racconta di aver modellato una madonnina e disegnato vasi a forma di pesce, ma non ne è rimasta traccia.

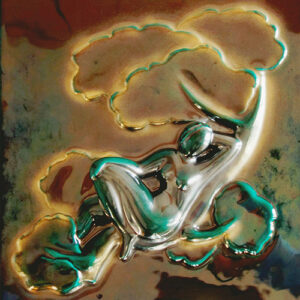

Lo sviluppo della sezione plastica è affidato allo scultore empolese Ruffo Giuntini, assunto nel 1936. Piglio ironico e inedita vena plastica danno vita a un originale bestiario composto di forme quasi metafisiche, con esiti assolutamente originali. Affronta anche la figura umana, tra sintesi arcaista e tendenza astrattizzante.

Ruffo Giuntini. “Camoscio”, 1940 ca. Sue opere furono esposte con successo alla VII Triennale di Milano del 1940 e pubblicate nelle riviste “Domus” (n. 154 /1940) e “la ceramica” (n.2/1941).

Nel 1941 la sezione plastica è affidata ad Angelo Simonetto.

Angelo Simonetto. “Tra le fronde”, mattonella con figura femminile in bassorilievo, 1940 ca.

La decorazione tramonta sul finire degli anni Trenta, inizia la stagione degli smalti. La Galvani presenta nel 1942, alla Biennale di Venezia, vasi, piatti e coppe a smalti di Angelo Simonetto. “Vasi politi e lucenti di purissime forme”, il momento di maggiore tensione estetica e di felicità formale della ceramica pordenonese.

Nel secondo dopoguerra l’attività riprende con minor slancio. Angelo Simonetto prosegue la ricerca formale ideando vasi geometrici e grandi piatti, decorati in prevalenza a pennello.

Il pittore e designer spilimberghese Toni De Carli sperimenta, tra il 1961 e il 1969, oggetti d’uso e decorativi, con l’impiego di smalti, anche in rilievo, secondo i dettami dell’informale. Ben poco giungerà sul mercato. La famiglia Galvani chiude nel 1969 lo storico stabilimento di via Mazzini. Cede l’attività, che riprende nel 1973, in Via Nuova di Corva. Nel 1984 il fallimento.

Collaboratori di rilievo, a metà anni Settanta, Franco Giacometti e Afra e Tobia Scarpa.

Indice

- Redazionale Il testo della redazione vuole essere un invito ad una...

- Una Venere affascinante e intelligente… Drusilla rappresenta una straordinaria forma di bellezza, fatta di intelligenza,...

- Bellezza da pensare Da sempre la bellezza è in fondo la meta di...

- La bellezza salverà il mondo La vita non finisce con la perdita della vista. Si...

- Spesso il bene di vivere ho incontrato La scrittura è strumento di comunicazione ma può essere anche...

- Ad far bella la faza La bellezza è fatta di tante cose, elementi che però...

- Parlare di bellezza Il concetto di bellezza racchiude in sé un numero infinito...

- La bellezza di un abbraccio Ci troviamo in un’epoca in cui abbracciare, accarezzare, dire “ti...

- Una clessidra capovolta Il dolore è una sensazione che accomuna tutti gli esseri...

- io e Krill Incominciò 3 anni fa, un momento buio della mia vita...

- La bellezza nel regno animale La bellezza, nel regno animale, si manifesta in modi straordinariamente...

- Davanti alla bellezza dell’arte Molti sono i modi con i quali ci confrontiamo con...

- Banana…lizzare l’arte Un discorso sulla bellezza si può fare anche per sottrazione,...

- La bellezza rinnegata L'ambiente naturale ha una sua bellezza che spesso alteriamo e...

- Aria di casa La bellezza degli interni ha un suo fascino. La trasformazione...

- La bellezza dei libri Questa volta vorrei lasciar parlare direttamente i risvolti di copertina,...

- Blognotes 18 Mar/Apr 2025 Il tema del numero è BELLEZZA...